5時間以上の休みと言えば石狩川水系に出掛けて数年立つが 最初は何気なく水槽の水浄化にドブ貝が良いと知って、それを探しに知り合いを訪ねたり地元の人に聞いたり生態を調べたりで

三日月湖に多く生息すると知り古川を航空写真で探し探しやっと最初の一個を見つけるのに2年ほど掛かった。

やがて川には海と違い人の意志によって強制的に替えられたなにか不思議な面白い事が多い事に気付く

川筋探索はたいして金も掛からないし貧乏人のレジャーにはぴったんこなのである。

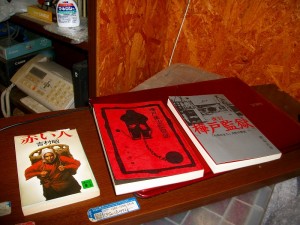

熊谷正吉著「改訂樺戸監獄」 寺本界雄著 「樺戸集冶監獄話」 吉村昭著 「赤い人」

普通は本を一冊読むの4時間から6時間で読み切るが この3冊を読み切るのに一カ月掛かった。

最初に熊谷正吉著「改訂樺戸監獄」を読んで、あれここはどうなってるのかと関係したと思われる本をネットで探し買って読んだり地図を見たり現地を見たりしたが、

またあれこれはと思って すでに読んだ本を再度見たり年譜を付き合わせたりとさらに買って三冊同時進行で読み漁った。

基本的には犯罪には時効は無いと思っているし命には命で償えと思っている。

やられたらやり返すを基本にしていた。( これには後から勘違いとか短慮があったりで、それ相当のしっぺ返しやバップをかなり払ってる。短気はいけません )

全く知らない山に入りどうやって抜けるかは これは生き方も商売も同じ事が言える。

生延びるのは何が大事なのか知りたいと常に思っている。

正月に始まり暮れで終わるドラマや月曜日に問題が起きて土曜日にチャンチャンで終わる朝ドラなどとは違うノンフィックションのこの三冊は今まで読んだ中ではずっしり来た。

いつ倒産するか今月の支払いは出来るのかと、いつも金の心配ばかりだった商売もしかり日々の生活もしかりで綱渡りと冬の仕事も実際に薄氷を踏んで

日々を暮してきたが人間の業と言うものをいつも意識して来た。

山などで戻れなくなったりするのは木の一本一本を覚えて一歩一歩進んでゆく事もなく ただただ他人に連れて行って貰ったりと自分の足でいかない奴が戻れなくなると感じてる。

どんな事をしても戻ると言う根拠のない気概だけでは無事戻って来る事は出来ない

本当にクソみたいな小さな日々の積み重ねが困った時に元の位置に戻る事を許し、そこからまた再出発が出来る。

1984年に「北の蛍」という森進一の歌と五社英雄の映画がそれぞれ公開された。

仲代達也と岩下志麻の雪の中で舞うルンバ風の舞なのだが手が繋がっていない映像が際立っていたが

今になって見るとその映画が樺戸の人達を大きく傷つけた事は想像できる。

恩赦の度に身元引受人のない囚人には樺戸の人達が戸籍に編入して仮出獄させ月形の監獄波止場から戻って来るなよと送りだしたとある。

極限を実際に生きた人々の三冊を読み終えて

選挙投票率が上がらないのは

政治家の嘘と虚像を肌で感じてしまうのではないのかと言う事だった。

生延びるにはその場その場の直感も大事なのかも